In den Gesprächen der letzten Monate äußern meine Gesprächspartner immer häufiger ihren Unmut über die derzeitige Situation im Land. Das Ausmaß der Klagen ist zwar branchenabhängig, aber der Frust ist deutlich zu vernehmen. Zu bürokratisch, zu viele Auflagen, zu teuer, so lautet meist der Tenor. Ganz nach dem Motto: Je mehr man etwas bewegen möchte, desto mehr wird man drangsaliert.

Den vorliegenden Blogbeitrag können Sie sich auch in unserem

Podcast Patent, Marke & Co. anhören.

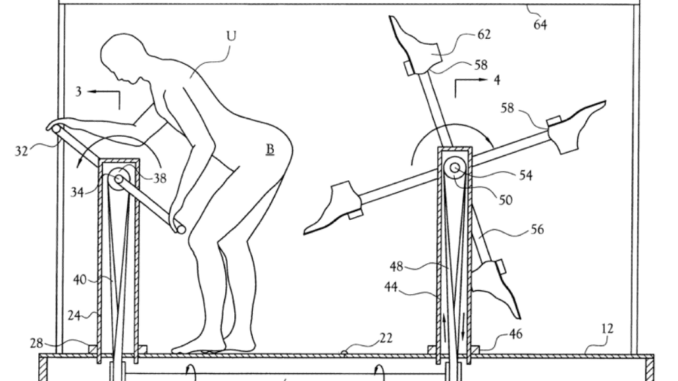

Mir kommt bei solchen Gesprächen regelmäßig die Abbildung einer Apparatur in den Sinn, die im Internet zuweilen auch noch als animiertes Meme zu finden ist. Auf einer Plattform der Apparatur ist einerseits ein Pfosten mit einer Kurbel und andererseits ein Pfosten mit einem drehbaren Kreuz vorgesehen, wobei an den freien Enden des Kreuzes flexible Schuhe angeordnet sind. Die Kurbel ist derart mit dem Kreuz gekoppelt, dass das Kreuz durch Drehen der Kurbel ebenfalls in Rotation versetzt werden kann. Um die Kurbel ergreifen und drehen zu können, muss sich ein Benutzer zwischen die beiden Pfosten stellen und nach vorne beugen. Nämlich unter – Sie ahnen es bereits – Hervorstrecken des Gesäßes in Richtung des beschuhten Kreuzes. Dreht der Benutzer die Kurbel, so verpasst ihm das drehende Kreuz gepflegte Tritte in den Allerwertesten. Je schneller die Kurbel gedreht wird, umso höher ist die Trittfrequenz.

Patentierte „Versohlungsmaschine“

Die vorstehend beschriebene Apparatur ist den meisten Patentfachleuten geläufig. Der Grund dafür ist, dass im Jahre 2001 auf eine solche Apparatur ein Patent in den Vereinigten Staaten erteilt wurde. Im Patent wird die Erfindung als „Vergnügungsgerät mit einer benutzerbetätigten und -gesteuerten Vorrichtung zum selbsttätigen Ausüben von wiederholten Schlägen auf das Gesäß des Benutzers“ bezeichnet. Dabei war dies mitnichten die erste Vorrichtung ihrer Art. Bereits am 31. Juli 1900 wurde in den USA ein Patent auf eine sogenannte Initiierungsvorrichtung erteilt. Diese Erfindung betraf eine Vorrichtung, die im Rahmen eines Aufnahmerituals für neue Mitglieder von Geheimorganisationen verwendet werden sollte. Diese, auch als Versohlungsmaschine bezeichnete, Vorrichtung wurde vom Antragsteller selbst in Gang gesetzt, der in der Folge mit einem federvorgespannten Paddel auf das Gesäß geschlagen wird und gleichzeitig einen elektrischen Schlag erhält.

Voraussetzungen für eine Patentierung

Derart skurrile Patente oder Patentanmeldungen nähren bei einem Laien zuweilen den Verdacht, dass es sich bei einem Patent um ein unseriöses Schutzrecht handeln muss. Tatsächlich erwähne ich diese zum Teil absurden Patente gerne in einer Beratung, zumal sie deutlich machen, worum es bei der Prüfung auf Patentfähigkeit durch das Patentamt im Kern geht. So bewertet der Prüfer nicht die Sinnhaftigkeit oder Witzigkeit einer Erfindung. Auch ob die Erfindung und das gegebenenfalls erteilte Patent dem Inhaber einen Wettbewerbsvorteil oder wirtschaftlichen Nutzen bringt, ist ohne Belang bei der Prüfung.

Es werden vielmehr die gesetzlichen Patentierungsvoraussetzungen geprüft, nämlich im Wesentlichen Neuheit und erfinderische Tätigkeit. Ist der Gegenstand der Erfindung mit all seinen beanspruchten Merkmalen so nicht im Stand der Technik zu finden, so gilt dieser als neu. Ergibt sich der Gegenstand der Erfindung für den Fachmann auch nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik, so beruht die Erfindung auf einer erfinderischen Tätigkeit und einer Patenterteilung steht grundsätzlich nichts mehr im Weg.

Verstoß gegen gute Sitten?

Dennoch soll abschließend noch auf eines der gesetzlichen Patentierungsverbote hingewiesen sein. Sollte Ihr erfinderisches Streben beispielsweise auf die technische Perfektionierung von Briefbomben gerichtet sein, so dürfen Sie kein Patent für Ihre Neuentwicklung erwarten. Für Erfindungen, deren gewerbliche Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde, werden nämlich keine Patente erteilt. Die eingangs genannten Versohlungsmaschinen sollten damit kein Problem haben, aber wer weiß schon, wohin sich die Gesellschaft noch entwickelt.